Die Weihnachtsfuhre- Vom Kaiserhaus und heidnischen Bräuchen

Versucht man, die Anfänge rund um den Brauch des festlich geschmückten Weihnachtsbaums etwas zu erhellen, muss man weit in der Menschheitsgeschichte zurückreisen. Die traditionell mit dem Christentum in Verbindung gebrachten Vorstellungen von Herkunft und Funktion des eben auch als Christbaum bezeichneten Weihnachtssymbols schlechthin, darf man dabei getrost hinter sich lassen, und am besten überhaupt gleich bei dem alten Ägypten beginnen. Der Umstand, dass immergrüne Pflanzen als Symbole für Leben, Zukunft, Gesundheit etc. standen und stehen, lässt sich bereits in der antiken Welt in unterschiedlichen Kulturen festmachen. Und dass der Umgang mit solchen Gewächsen, besonders in unwirtlichen Regionen, auch in der jüngeren Geschichte nicht immer nur auf christlichen Fundamenten beruht, zeigt das Beispiel der Barbarazweige in unseren Breiten bis heute. Neben dem Bedürfnis, sich immergrüne Pflanzen während der grauen, dunklen Winterzeit als Trostspender in die eigenen vier Wände zu holen, flossen aber tatsächlich auch sehr alte, christliche Vorstellungen in die Entstehung des heutigen Weihnachtsbaums mit ein - nur eben nicht unbedingt die, die man vermuten würde.

Während wir Weihnachten als Geburt Christi feiern, was historisch gesehen für dieses Datum übrigens nicht haltbar ist, galt der 24. Dezember im liturgischen Jahr des Mittelalters vor allem auch als Tag Adam und Evas. Dieser durchaus wichtige Termin im christlichen Kalender wurde damals durch Mysterienspiele, besser gesagt „Paradiesspiele“ begangen, auch der Sündenfall im Schatten des Baumes der Erkenntnis vielerorts nachgestellt. Und eben jener berühmte Baum der Erkenntnis hatte auch mitten im europäischen Winter bei den Aufführungen grün zu sein. Spinnt man diesen Gedankengang noch etwas weiter, glänzen auch die, schon damals als Dekoration verwendeten Äpfel, in einem neuen Licht. Zwar bot sich das gut haltbare, bunte und vor allem verfügbare Obst auch während der kalten Jahreszeit als Baumschmuck förmlich an. Dass Eva ihrem Adam vor dem Sündenfall allerdings einen Apfel gereicht hatte, durfte in den kirchlichen Aufführungen natürlich nicht fehlen. Der Apfel an der Tanne darf somit als die wohl älteste Weihnachtsdeko überhaupt angesehen werden.1

Historisch greifbare Belege für die Existenz von Weihnachtsbäumen lassen sich zudem für frühere Jahrhunderte aufstöbern. Bereits im Jahre 1604 findet sich beispielsweise in der Stadt Straßburg eine Überlieferung bezüglich der dort verwendeten Christbäume: "An die Dannenbäume henket man Rosen aus vielfarbigem Papier geschnitten, Äpfel, Oblaten, Zischgolt, Zucker".

Diese recht genaue Beschreibung gibt uns neben dem Gebrauch von Äpfeln und Zuckerwerk (welches damals übrigens auch noch nicht als billige Massenware verfügbar und noch seltener wirklich genießbar war) den Hinweis auf ein weiteres, kaum wegzudenkendes Element der Dekoration. Als Zischgold darf man eine sehr frühe Form des im 19. Jahrhundert aufkommenden Lamettas aus dünnen Metallstreifen verstehen, die den immergrünen Baum optisch wohl deutlich aufgewertet haben. 2

Nicht immer aber waren es Nadelbäume, die zu Weihnachtsbäumen wurden. Der Schlachtenmaler Albrecht Adam (auf ihn gehen einige bekannten Bilder Napoleons, aber auch Kaiser Franz Josephs zurück) ) beschreibt das Weihnachten seiner Jugendzeit in den 1790er Jahren in Nördlingen folgendermaßen: "In Nördlingen hat man nicht den düsteren Tannenbaum für die Christbescherung, sondern setzt schon monatelang vorher den jungen Stamm von einem Kirsch oder Weichselbaum in einer Zimmerecke in einen großen Topf. Gewöhnlich stehen diese Bäume bis Weihnachten in voller Blüte und dehnen sich weit an der Zimmerecke hinaus, was als eine große Zierde betrachtet wird und was auch in der Tat zur Feier des Christfestes sehr viel beiträgt." 3

Auch Flieder- und Lindenzweige fanden noch Mitte des 19. Jahrhunderts in manchen Gegenden eine ähnliche Anwendung, wobei zu jener Zeit mehrheitlich nur noch von den zuvor bereits erwähnten Barbarazweigen die Rede ist, welche traditionell am 4. Dezember ins Haus geholt werden. Nicht selten dienten die rund um den 24. Dezember blühenden Ästchen dann durch die Anzahl der gebildeten Blüten als Orakel für zukünftige Ereignisse, die sich beispielsweise auf die kommende Ernte bezogen, aber auch Entscheidungshilfe bei der Heirat darstellen konnten.

Wann nun der erste Weihnachtsbaum in der Haupt- und Residenzstadt der Habsburger tatsächlich Einzug hielt, ist heute kaum noch auszumachen.

Das katholisch geprägte Österreich blickte im Gegensatz zu den überwiegend protestantischen, deutschen Staaten auf keine derartige Tradition zurück und begegnete dieser “neuen Mode” zunächst mit einer gewissen Skepsis. Einige Stationen auf dem Siegeszug des Christbaums in Wien und Österreich lassen sich allerdings historisch gut ausmachen und es ist kein Zufall, dass gerade der Adel an der Verbreitung des Christbaumes großen Anteil hatte.

Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit wurde der erste, gesellschaftlich wirklich ins Bewusstsein gerückte, moderne Weihnachtsbaum nicht in einer protestantischen oder gar katholischen Wiener Familie aufgeputzt, sondern in einer ursprünglich aus Berlin stammenden, jüdischen. Fanny von Arnstein kam durch ihre Heirat mit Nathan Adam von Arnstein, der am kaiserlichen Hof tätig war, 1776 nach Wien, gründete hier wohl den ersten, von einer Frau geführten Literarischen Salon und findet durch ihr vielfältiges Engagement in Politik und Kultur noch heute Eingang in verschiedenste Geschichtsbücher. !814 strahlte der erste gut dokumentierte Weihnachtsbaum in Wien also in ihren Räumlichkeiten. Durch das rege, gesellschaftliche Leben der Arnsteins verbreitete sich die Kunde von dem eigenwillig-schönen Brauch schnell in den oberen Gesellschaftsschichten, auch wenn das Kaiserhaus damit wohl noch nicht in Berührung kam. Noch heute begegnet man aber gelegentlich dem Spruch, dass der protestantische Weihnachtsbaum durch eine jüdische Familie ins katholische Österreich gebracht wurde. 4

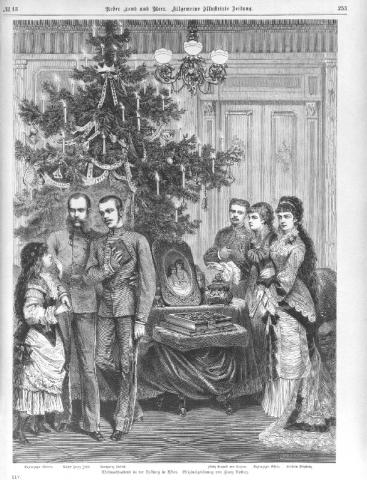

Als Fanal der Wiener Christbaum Tradition muss auch Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg gelten, die im Zuge ihrer Ehe mit Erzherzog Karl (er wurde als Held von Aspern wegen seines Sieges über Napoleon 1809 bekannt) Bräuche und Traditionen aus ihrer evangelischen Familie mitbrachte. Die Ehe von Carl und Henriette wurde nicht nur von Harmonie, sondern auch von Toleranz geprägt, denn als interkonfessionelle Verbindung der beiden Eheleute blieb ihre Heirat eine Ausnahmeerscheinung im streng katholischen Hause Habsburg. Noch heute gilt Henriettes Grab übrigens als das einzig Protestantische in der berühmten Kapuzinergruft. Es ist wohl ihrer Herkunft geschuldet, dass sie 1816 den protestantisch angehauchten Weihnachtsbaum im Umfeld der Familie Habsburg aufputzen ließ und damit Furore machte. Der Umstand, dass die Erzherzogin bei den Vorbereitungen auch noch selbst Hand anlegte, dürfte für zusätzliches Erstaunen gesorgt haben. Zwölf Kerzen schmückten den Tannenbaum, welcher sich übrigens im erzherzöglichen Palais in der Seilerstätte befand.

Zwölf Kerzen, jedes Licht für einen Lebensmonat ihres erstgeborenen Kindes, Maria Theresia Isabella. Kaiser Franz, der diese neue Sitte persönlich begutachtete, staunte nicht schlecht - und ließ kurzerhand einen eigenen Baum in der Wiener Hofburg aufstellen. Weniger oft erwähnt wird, dass Henriette nicht nur einen Baum besorgen, sondern darunter auch noch hübsch verpackte Gaben legen ließ. Denn sich am Weihnachtsabend zu beschenken, so wie wir das heute kennen, war in der Zeit des Biedermeier noch nicht verbreitet.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt nämlich immer noch der Nikolaustag als der eigentliche“Geschenketag”. 5

Wie sehr sich diese Sitte letztlich verändern sollte, zeigt ein Sprung in die Zeit Kaiser Franz Josephs. “Der Kaiser selbst gab den Befehl, dass der Christbaum fünf Meter hoch und recht grün und gleichmäßig beschaffen werde, und wählte auch selbst das Spielzeug für die kleinen Enkelkinder aus. Für seine Töchter hatte er heuer kostbares Pelzwerk gewählt, da es ihm nicht entgangen war, dass die Mode heuer eine große Auswahl von Pelzen vorschreibt. Die älteste Enkelin, Erzherzogin Ella (Eine Tochter Marie Valeries, Anm.), wurde mit Schmuck bedacht. Auch für die Fürstin Elisabeth Windischgrätz und die Urenkel, sowie für die Gräfin Seefried suchte der Kaiser die Geschenke persönlich aus, nachdem ihm von angesehenen Firmen eine große Anzahl gediegener Gegenstände zur Auswahl vorgelegt worden war.”

Das Unterbreiten von “Geschenklisten” an den Kaiser, wie hier für das Jahr 1911 beschrieben, darf durchaus als gängige Praxis angesehen werden und hatte den Vorteil, dass sich Franz Joseph nicht ernsthaft mit den Wünschen seiner Verwandtschaft auseinandersetzen musste. Da der Kaiser laut Katharina Schratt beim Wählen der Präsente recht wenig Geschick an den Tag legte, wurden die gewünschten Stücke einfach vorselektiert. Was auch immer der Kaiser letztlich nahm, es stand auf diese Weise bereits am Wunschzettel der Person.

“Der Christbaum, eine prächtige, fünf Meter hohe Tanne, war von der Gartenverwaltung am Freitag in dem seit dem Ableben der Kaiserin nicht mehr benutzen Mädchenzimmer der Erzherzogin Marie Valerie zwischen dem Blauen Salon und dem Antoinettenzimmer im Hietzinger Haupttrakt aufgestellt und mit 250 weißen Wachskerzen, einer Unzahl, in weißes Seidenpapier gewickelten Bonbons, silbernen Nüssen und anderen Attrappen geschmückt worden, so dass der Baum, überstreut mit Silberstaub und silbernen Lametten, einen geradezu feenhaften Anblick bot. Der Sockel des Baumes war ganz mit Moos verkleidet, zu Häupten schwebte ein Engel; das Ganze war, wie gesagt, entzückend schön. In einer anderen Beschreibung des Jahres 1911 wird erwähnt, dass die mächtige Tanne zudem mit “unzähligen elektrischen Glühlampen” behängt war. Auf kleinen, weißgedeckten Tischchen waren die reichen Geschenke ausgebreitet. Für die größeren Kinder Schmuck und praktische Geschenke, Bücher und andere Gaben für die Kleinen und entzückendes Spielzeug. So bekam Erzherzogin Marie ein Puppenbett mit Puppen in allen Größen, Puppentoilette und Puppenwäsche. Dann gab es Flugapparate, Gesellschaftsspiele, darunter die Zusammenlegespiele, die selbst den Erwachsenen Kopfzerbrechen verursachen, für Erzherzog Klemens Salvator ein mächtiges Schaukelpferd.” 6

Wie anhand der Barbarazweige weiter oben bereits angemerkt, wird das christliche Weihnachtsfest von einer Vielzahl heidnischer Bräuche durchdrungen, die teilweise noch heute Bestand haben. Auch der Weihnachtsbaum wurde und wird gelegentlich in diese Ecke gedrängt, tatsächlich gab es im Laufe vergangener Jahrhunderte immer wieder angeregte Diskussionen über Herkunft und Nutzen dieses Brauches. Vertreter der Kirche sahen in dem Baum heidnisches Blendwerk, der mittelalterliche Zusammenhang mit dem Tag Adam und Evas war längst in Vergessenheit geraten. Auch die Geschäftemacherei und selbst die Zerstörung des Waldes wurden in manchen Fällen gegen den Weihnachtsbaum ins Feld geführt. Gerade um diesen Vorwurf zu entkräften ging man bereits im 19. Jahrhundert dazu über künstliche Weihnachtsbäume herzustellen, die in einer besonders kostspieligen Variante aus Gänse- oder Hühnerfedern bestand. Da die Vogelfedern gefärbt und einzeln gesteckt werden mussten, gestaltete sich der Wunsch besonders bei größeren Bäumen als durchaus exquisit.

Einer der teuersten Weihnachtsbäume in alter Zeit war wohl ohne Zweifel das Exemplar von 1878, aufgestellt im Crystal Palace in London. Der aus vielen kleinen Tannenbäumchen künstlich errichtete Baum erreichte eine Höhe von 120 Fuß und trug nicht weniger als 250 000 Elemente der Dekoration. Neben Spielzeug und Süßigkeiten fanden auch kleine Flaggen in großer Anzahl ihren Platz Nicht ohne ein gewisses Staunen meldeten österreichische Zeitungen, dass der Baum die stolze Summe von 100000 Kronen (680000 Euro) gekostet hätte. 7

Aber auch andere Bräuche, deren Ausübung kaum mit der christlichen Religion in Einklang gebracht werden können, verbanden sich zu starken Traditionen rund um das Weihnachtsfest. Nach dem Motto „wo es Licht gibt, da fällt auch Schatten“ bewegte sich in der Vorstellung vieler Menschen rund um den 24. Dezember eine Vielzahl von dunklen, dämonischen Kreaturen durch die winterliche Nacht, bekamen Geister und Gespenster aller Art Ausgang und die Seelen der Verstorbenen wandelnden in den Häusern ihrer lebenden Verwandten. Auch die Wahrsagerei, das Orakeln und der Kontakt mit den Toten gelang in diesen Nächten, wobei der 21. Dezember, die sogenannte Thomasnacht (Wintersonnenwende) hier ganz besondere Möglichkeiten bieten sollte. Ob nun das bekannte Schuhwerfen, sich um Mitternacht in den Spiegel schauen, oder an verlassenen Wegkreuzungen die Seelen der Toten belauschen – Praktiken um einen kurzen Blick in die Zukunft zu werfen, gab es viele.

Hinter all diesen gruseligen Vorstellungen stand die Annahme, dass die Raunächte in eine „tote Zeit“ fielen, also eine im Jahresrhythmus eigentlich nicht existente Zeit, deren Ursprung in einer Diskrepanz zwischen Sonnen- und Mondkalender zu suchen war. Orientierte man sich nach dem Mondkalender, dessen Jahr im Regelfall nur 354 Tage zählt, so bleiben in Bezug auf den heute verwendeten Sonnenkalender mit seinen 365 Tagen 12 Tage unberücksichtigt. Die gespenstischen Raunächte. 8

Traditionell begannen diese mit dem 25. Dezember und endeten am 6. Jänner. Je nach Region und Brauchtum unterschied sich die Dauer allerdings, weit weniger bekannt als die eigentlichen Raunächte sind zudem die ebenfalls in diese Kategorie fallenden Dunkel- oder Sperrnächte (beginnend mit dem 8. Dezember). In dieser Zeit des Übergangs verschmolzen Grenzen, öffneten sich Türen, bildeten sich Brücken zwischen den Welten. 9

Wer sein Haus, seinen Hof, vor allem seine Angehörigen schützen wollte, der hatte Vorkehrungen zu treffen, bestimmte Rituale in Stall und Stube auszuführen, um unsichtbare Barrieren gegen das Böse zu schaffen. Auch heute noch ist das Räuchern eine bekannte Sitte um Räume oder Orte symbolisch zu reinigen und dunklen Kräften den Eingang zu verwehren. Dabei ging der Bauer mit einer Räucherpfanne oder einem Rauchtopf durch Haus und Stall, sprach Gebete oder sprengte Weihwasser, welches er zuvor von der Kirche geholt hatte. Hüte und Kopftücher wurden in den Rauch gehalten als Mittel gegen Krankheit, aber auch als Bitte für eine gute Ernte im kommenden Jahr. Schon lange vor dem hereinbrechenden Winter sammelte man aromatische Kräuter und ließ sie für den späteren Gebrauch trocknen. 10

Wer am 24. Dezember in den Stall musste, der tat dies nach Möglichkeit in den Morgenstunden, denn wenn die Sonne sank und die Tiere zu sprechen begannen, konnte das ungewollte Lauschen den Tod bedeuten. Wäsche musste vor bestimmten Raunächten abgenommen werden, Türen gegenüberliegender Räume unbedingt geschlossen sein. Beides lockte ungewollte Besucher aus der Anderswelt an, und war der unheimliche Gast erst einmal in die eigene Lebenswelt eingedrungen, konnten Krankheit, Spuk und Tod die Folge sein.

Auch in Österreich, selbst rund um Wien, findet sich gelegentlich noch heute ein gut sichtbares Pentagramm über dem Eingang zum Haus oder der Scheune. Was viele Menschen zunächst mit schwarzer Magie assoziieren, hat im Volksglauben tatsächlich eine schützende Wirkung. Eines der schlimmsten und unheimlichsten Wesen, welchem man in den Raunächten begegnen konnte, war ohne Zweifel die Drude. Heimlich schlüpfte sie zu spät nächtlicher Stunde durch Schlüssellöcher, Türritzen und Fensterspalten in die Häuser, schlich lautlos durch die dunklen Zimmer und kroch zu den Schlafenden in die Betten um sie mit Albträumen zu quälen und ihnen den Atem zu rauben. Schutz bot vor allem der Drudenfuß, ein Pentagramm, das im Türrahmen, Bettgestellen, aber auch auf Wiegen oder Kinderbettchen zu finden war.

Ein recht ähnliches Geschöpf der Mahr, bekam durch Johann Heinrich Füsslis Gemälde „Der Nachtmahr“ ein weltberühmtes Gesicht. Auch der Mahr, manchmal auch Alb genannt, schlich in den Raunächten umher und drang still und heimlich in die Stuben der Schlafenden ein, um diese zu quälen. Tatzelwurm und Donauweibchen: Österreichs. 11

Letztlich aber waren all diese Wesen unbedeutend im Vergleich zu Frau Perchta, die mit der Wilden Jagd kreischend und heulend über den winterlichen Himmel zog und überhaupt ein recht ähnlich wildes Benehmen an den Tag legte, wie manche nordischen Gottheiten Jahrhunderte zuvor. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist sie mit der noch heute bekannten Frau Holle ident oder zumindest verwandt, tritt in unterschiedlichen Rollen auf und erscheint vor allem in ihrer Funktion als weibliche Sagengestalt von Bedeutung. Diverse Bräuche, wie das abnehmen der Wäsche zu Beginn der Raunächte, das Verbot des Spinnens, Nähens, Wäschewaschens und ähnlicher Hausarbeiten, sowie die Androhung, Männer, die ihre Frauen, Mütter oder Töchter schlecht behandeln, furchtbaren Schicksalen zuzuführen, gehen auf Perchta zurück. Sie galt als Schutzpatronin der Frauen, besuchte und kontrollierte diese, strafte ihre Geschlechtsgenossinnen aber auch, wenn sie das Jahr über faul, respektlos oder unzüchtig waren. Der heute allgemein nach wie vor bekannte Perchtenlauf während der dunklen Jahreszeit ist untrennbar mit Frau Perchta verbunden. Allen Versuchen des Christentums zum Trotz Frau Perchta aus dem Volksglauben zu verdrängen, genießt sie als echte Femme fatale der Anderswelt immer noch große Popularität und kontrastierte als uralte, heidnische Göttin das sonst so besinnliche, christlich malerische Weihnachtsfest in ganz besonderer Weise. 12

Wenn ihr mehr über die verschiedenen Bräuche erfahren wollt und wie das Weihnachtsfest bei Kaiserin Elisabeth und ihrer Familie gefeiert wurde, hört euch gerne die passende Folge "Die Weihnachtsfuhre- Vom Kaiserhaus und heidnischen Bräuchen" dazu an.

- 1https://www.uni-regensburg.de/bibliothek/granatapfel/volkstuemlich/para…

- 2Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Stuttgart 1974

- 3Wiener Landwirtschaftliche Zeitung, Nr. 102, 1915

- 4NU-Jüdisches Magazin für Politik und Kultur, Heft 24, 2006

- 5Neues Wiener Journal, 18. Dezember 1913

- 6Neues Wiener Tagblatt, 27. Dezember 1911

- 7Bote aus Mistelbach, 12. Jänner 1912

- 8https://mathematikalpha.de/wp-content/uploads/2017/01/23-Kalenderrechnu…

- 9https://www.naturspirit.at/

- 10Erlafthal-Bote, 6. Jänner 1951

- 11Naturgeister und Sagengestalten, Reinhard Pohanka, 2013

- 12https://www.br.de/mediathek/podcast/radiowissen/frau-perchta-die-uralte…